引言

成為民國文學界頂流魯迅的妻子,是一種什麼感覺?能夠感受到文人帶來的浪漫?沉浸在幸福的溫柔鄉無法自拔?每日面對文學泰斗,展現內心的崇拜和滿足?實際上這些都沒有朱安用自己充滿悲慘白色的一生,詮釋了何謂人生的大不幸。

當封建時代的女子面對擁有進步思想的文豪,這樣的愛情,注定會充滿不幸。誰該為朱安不幸的一生負責?是封建舊俗?還是魯迅本人?

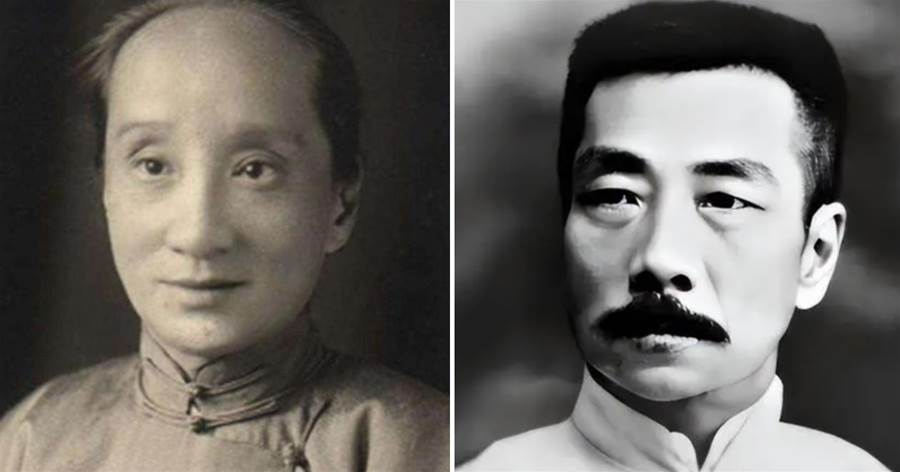

(魯迅照片)

1947年6月29日凌晨,朱安的眼眶中還有淚水,她一個人孤零零的離開了這個世界,顯得那樣的蒼白。在離世前的一段日子里,她幾乎每天都在哭,眼淚中是對于舊人的思念,是對孤獨的控訴。

在人生的最后階段,她留下了自己的遺愿:過世之后的壽材要好一些,過「五七」的時候,安排人給自己念經,

希望自己能夠和大先生魯迅合葬在一處。前兩條做到了,但是最后一條,并沒有實現。

魯迅真正意義上的愛人許廣平,最終她的骨灰被放在了魯迅母親骨灰旁邊。

(朱安照片)

沒有墓碑標記,顯得平凡且潦草。她的一生充滿白色的絕望,是典型的舊時代女性的悲劇故事。這一切悲劇的源頭,還要從朱安的身世,和那場婚姻說起。

魯迅和朱安的這場婚姻,是典型封建時代的包辦婚姻,這是魯迅無法接受的,可是面對母親的期望,他好似不得不接受。1906年7月6日,這是魯迅和朱安結婚的日子,也是魯迅和人朱家人略微感到心驚膽戰的日子。

(民國時期對朱安的報紙報導)

他們知道魯迅對封建包辦婚姻的排斥,但是魯迅卻顯得格外平靜,他穿著禮服,頭頂上掛著接好的辮子,服從家人的安排。之所以回到家,還是因為母親告訴他自己重病,但他趕回來后,卻發現是逼著自己結婚。

處于內心的孝心,魯迅答應了,他認為這是自己無法度過的劫。隨著新娘子走下嬌子,露出她那三寸金蓮的時候,魯迅的內心痛苦不已。但是此時的朱安內心其實是存在期待的,原本在5年之前,其實她就應該結婚了。

文章未完,點擊下一頁繼續