中國有幅國寶級的傳世名畫,是宋朝一個叫張擇端的畫家畫的《清明上河圖》,該巨作長528.7厘米,寬24.8厘米,區別于傳統國畫只用水墨的習慣,張擇端用了絹本設色。

有了顏色,也讓這幅圖上的細節也更加生動了。

清明上河圖是一幅民俗畫,記錄的是今河南開封,當年北宋的都城汴京城內,百姓的生活狀況,反映了北宋繁榮的社會形態。

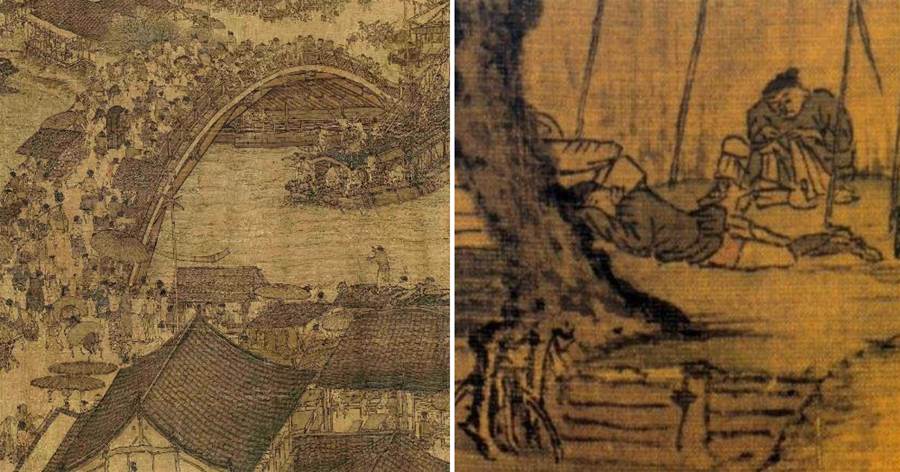

在這幅五米多長的畫卷里,描繪了人、動物,各種建筑和交通工具,北宋的特色在這里都一覽無余。原畫現在收藏于故宮博物院,不過,電子版的圖,在網上都能看到。

畫中人物眾多,神態行為各有不同,沒有重復的兩個人,要是將畫放大一百倍,去研究畫中人物,會發現一處尷尬的細節,讓人在想笑的同時,又不得不感嘆作者的觀察之細微。

圖中能看到,汴京相當熱鬧,清明節那天,大家都要出來趕集,是宋朝時期民間的風俗,所以當天街上看起來十分擁擠,正是這種繁忙和擁擠,給了作者靈感。

清明上河圖里,總共有1600多個人物,200多只動物,能看到汴京城內的街景,城郊的風光,和汴河上的忙碌,這些人和動物分布在這三個部分,各司其職。

遠方有一支駝隊,載著沉甸甸的貨物緩緩向鬧市走來;碼頭有商船,工人們在準備卸貨;而橋上,密密麻麻全是行人,他們或許在看熱鬧,或許在等著過橋,每個人手里都有在忙的事。

各個商鋪里,買家和賣家正在交易。一切有條不紊,有來有往。有活干,有生意做,表示經濟是沒問題的,人人都有飯吃有衣穿,正好說明北宋的繁榮。

有人在戲台上表演,觀眾看得興趣盎然,有滋有味;還有人三五朋友一伙,在樹下閑聊、納涼,生活好不愜意。

文章未完,點擊下一頁繼續